Original Sicherungsbrille – wie alles begann

Etwas zu entdecken ist oft Plan und Zufall zugleich. Christoph Kolumbus wollte nach Indien segeln, entdeckte aber durch Zufall Amerika. Alexander Fleming wollte Wund-Erreger untersuchen, durch Zufall aber wurden sie in seinem feuchten Labor von Schimmelpilzen gefressen und er entdeckte dabei das Penicillin. Bei Diplom-Sportlehrer Albi Schneider, dem Erfinder der CU-Brille, war es ähnlich, nur dass der Zufall am Anfang stand. Und wie bei anderen Entdeckern trifft der Zufall bei Albi Schneider auf einen Menschen, der sich mit stoischer Unbeirrtheit an die ihm aufgetragene Aufgabe heranmacht.

Auf einem Parkplatz im Frankenjura traf er im Sommer 2006 durch Zufall Andrea Eisenhut, ehemalige deutsche Meisterin im Sportklettern, die mit seiner Frau Susan Winkler früher Wettkämpfe bestritt. Man geht an den Fels, redet über die viel zu schnell vergangenen Jahre, klettert, tauscht die Nummern aus und trifft sich wieder.

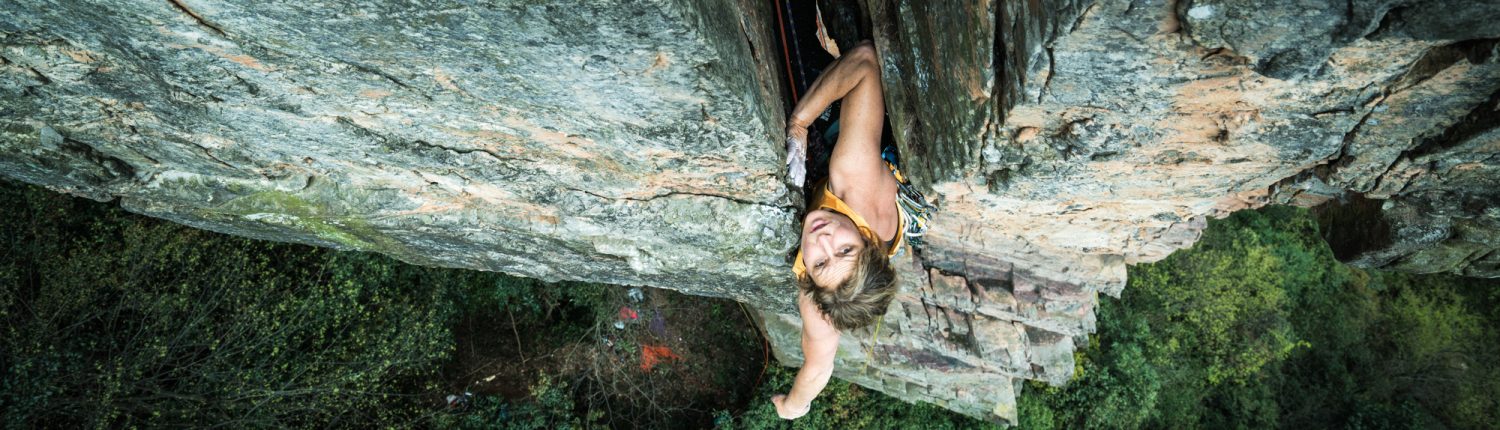

Andrea Eisenhut steigt heute noch 10-. Da aber selbst sie das in ihrem Sportkletteralter nicht mehr aus dem Ärmel schüttelt, projektiert sie mit großer Ruhe ihre Routen, was für den Sichernden Albi Schneider zunehmend eine Qual ist: Ständig ist der Hals überstreckt, der Nacken brennt bald vor Schmerzen.

Bei der Heimfahrt von Nürnberg nach Stuttgart kann er sich weder nach links noch rechts drehen, die einzige Kontrolle des Verkehrs ist der Blick in den Rückspiegel. Die Gedanken grübeln an einer Lösung, der Tunnelblick fördert die Konzentration, und beim zehnten Blick in den Spiegel denkt er: Das muss die Lösung sein. Von da an tritt der Zufall beiseite und die Planung beginnt.

Er konstruiert einen Spiegel, den er an einen Riemen befestigt und sich ans Knie bindet, aber der erste Plan scheitert kläglich: Natürlich ist die Konstruktion nicht stabil genug; aber ein ganz anderes Problem ist mit einem einfachen Spiegel nicht zu lösen: Man sieht alles seitenverkehrt.

Albi Schneider sitzt mit Shorts und leichtem Sommerhemd am Tisch, blättert in den ersten Skizzen und Konstruktionszeichnungen. Selbst auf der Holzterrasse des Mehrfamilienhauses in Korntal bei Stuttgart, über die eine große gelb-weiße Jalousie gespannt ist, schwappt die Hitze des nahe gelegenen Gartens herüber. Er wirkt jung und durchtrainiert, jemand, der noch viel vor hat.

Im Keller muss sich eine kleine Alchimisten-Kammer verbergen: eine Tüftlerstube, unaufgeräumt, vollgestopft mit Werkzeugen und allerlei gescheiterten Versuchen. Einem Besuch der vermeintlichen Geburtskammer der CU-Brille mag er aber nicht nachgeben. Für den Erfinder ist wohl nichts uninteressanter als das zur Schau stellen irgendwelcher Prototypen und nichts sagender Zwischenstadien.

Der gedankliche Schritt vom Spiegel zum Prisma ist für Albi Schneider so klar, dass wohl nur jemand, der im Physikunterricht nicht aufgepasst hat, eine solche Frage stellen kann. Im Gegensatz zum Spiegel bleiben die Seiten des Bildes beim Prisma erhalten. Er fährt zu Carl Zeiss nach Jena und trifft sich mit Produktmanagern und Vertriebsleuten des ostdeutschen Optikspezialisten. Schnell wird klar, dass die Mengen zu klein sind; aber ein Mitarbeiter, der in einer eigenen Firma auch kleine Serien herstellt, erklärt sich bereit, ihn mit den nötigen Prismen zu versorgen.

Es ist die Phase, wo das Stadium der Idee verlassen wird und erste Konstruktionen echtes Material, sprich richtiges Geld kosten. Insgesamt wird er in den kommenden sechs Monaten rund 20.000 Euro in die Entwicklung der CU-Brille investieren. Alleine bis die richtige Größe und Form der Prismen gefunden ist, vergehen Wochen und zig Versuche.

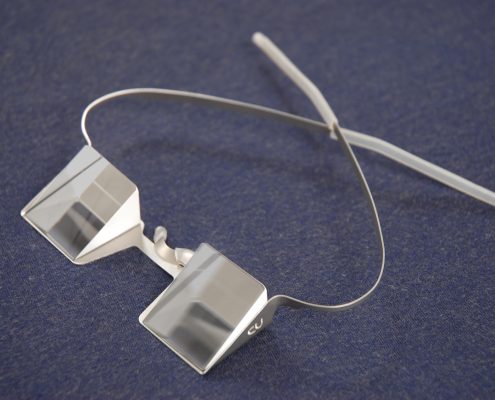

„Ein Produkt ist nicht nur die Lösung eines physikalischen Problems“, erläutert Albi Schneider nun die kommende Phase der Entwicklung der CU-Brille. Noch ist es aber nicht so weit; noch weiß er nur, dass er Prismen und keine Spiegel einsetzen muss. Der Schminkspiegel einer Bekannten, den man wie eine Brille aufsetzen kann, um sich die Augenlider damit zu schminken, weisen den Weg, wie das Prisma befestigt werden könnte: Es wird selbst zu einer Brille.

„So naheliegend der Gedanke ist, man muss erst mal drauf kommen“, beschreibt Albi Schneider die Schwierigkeit. Die CU-Brille hat am Ende seiner Entwicklung eine spielerische Leichtigkeit, die in Wirklichkeit aber die Qual stundenlanger Suche ist. Gerade das macht das Produkt aus: Es wirkt derart selbstverständlich, dass man ihm seine mühsame Geburt nicht mehr ansieht. Gab es die CU-Brille nicht eigentlich schon immer?

Wie sehr Albi Schneider in dieser Phase um die richtige Lösung ringt, zeigt folgende kleine Anekdote. Seine Frau Susan Winkler: „Selbst beim Mittagessen lagen die Prototypen der Brille auf dem Tisch und anstatt zu essen, dachte er darüber nach, ob die Bügel der Brille auch im richtigen Winkel gebogen waren.“ Aber sie hat Verständnis. Sie ist selbst Unternehmerin und weiß, dass man als Selbständiger selbst und ständig an einer Sache dranbleiben muss, sonst wird es nichts.

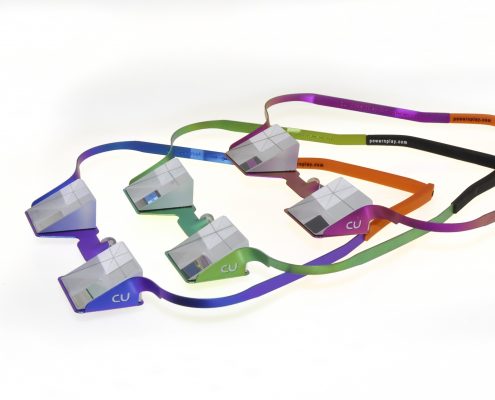

Von nun an aber benötigt Albi Schneider professionelle Hilfe, um aus einer guten Idee ein echtes Produkt zu machen. Freunde von ihm besitzen eine kleine Firma namens „kusspaprika“, nur ein paar Straßenzüge weiter, die sich im Industrie- und Werbedesign einen Namen gemacht hat. Viktor Blank, einer der Gründerbrüder, übernimmt die weitere Entwicklung des Designs der Brille. Es werden verschiedene Materialien getestet, Formen werden erdacht und verworfen, Konstruktionen getestet und verbessert. Albi Schneider weiß: Der Kletterer ist eine eitle Spezies und die CU-Brille ist zwar ein Hilfsmittel, darf aber nicht wirken wie ein Rollator, der den Nutzer wie einen alten Mann aussehen lässt. Man kann sich auch unnötige Sorgen machen. Doch die Wirklichkeit gibt ihm recht: In einem Internet-Forum haben sich einmal zwei Leute sieben Seiten lang über die Vor- und Nachteile der CU-Brille ausgelassen. Aber das war selbst ihm zu viel.

„Ohne die Firma ‚kusspaprika‘ wäre es nie zu einem echten Produkt gekommen“, würdigt Albi Schneider die professionelle Hilfe seiner Partner. „Ein Produkt ist eben mehr als ein Prototyp.“ Nach 9 Monaten der Entwicklung, im Oktober 2007, kommt die Brille endlich auf den Markt. Albi Schneider blättert in den Unterlagen, zeigt stolz die Geschmacksmusteranmeldungen beim Europäischen Markenamt.

Albi Schneider ist in Göttingen aufgewachsen, ging dort zu Schule und ans Gymnasium. Er ist sportlich und begabt, wird niedersächsischer Landesmeister im Zehnkampf, springt im Hochsprung mit 1,98 m eine Höhe, die bis 1977 zum Weltrekord bei den Frauen gereicht hätte. Zum Studium wechselt er an die Sporthochschule Köln, wo er auch seine Frau kennenlernt. Mit ihr kommt er zum Sportklettern, mit ihr lernt er auf den ersten Wettkämpfen Anfang der 1990er auch Andrea Eisenhut kennen, die damalige Konkurrentin seiner Frau. Heute sind sie Kletterfreunde, die ein paar Mal im Jahr mit ihren Familien klettern gehen. Die Folgen des zufälligen Wiedertreffens sind bekannt: die Erfindung der CU-Brille. Erst mit fast 50 Jahren klettert Albi Schneider mit den Routen „Magnet (9)“ und „Hercules (9/9+)“ seine schwierigsten Sportkletterrouten; mit 53 Jahren gelingt ihm seine erste 8a.

„Die Kletterbekanntschaften waren eine große Hilfe bei der Vermarktung der Brille“, gibt Albi Schneider zu. Er sieht das Netz von Beziehungen und Bekanntschaften in der Kletterszene als den entscheidenden Punkt in der Verkaufsphase an. Sie öffnen ihm Türen zu den Redaktionen der Kletterzeitschriften. Andreas Kubin, Chefredakteur des „Bergsteiger“, bestärkt ihn, am ISPO Award 2008 teilzunehmen, einer Produktauszeichnung unter Sportjournalisten, die von der größten Sportartikelmesse der Welt jährlich in München vergeben wird. Er gewinnt den ersten Preis: Einen kostenlosen Stand auf der Messe, Wert rund einige tausend Euro.

Aber die Messe stellt sich wirtschaftlich als Flop heraus. Es bleibt aber eine wichtige Erkenntnis: Die Händler verlangen sehr hohe Margen, bevor sie ihn ins Sortiment nehmen, ebenso die Kletterläden, die hohe Rabatte fordern, sodass sich über diesen Vertriebsweg der Verkauf fast nicht lohnt.

„Eigentlich müsste die Brille viel teurer sein“, kommt Susan Winkler auf den Preis zu sprechen. Ihr Mann Albi Schneider ist unschlüssig. Ein BWLer hätte wahrscheinlich zu einem viel höheren Preis geraten; oder die Sache ganz bleiben lassen. Ganz nüchtern betrachtet ist es vielleicht so; aber ein Leben lässt sich nun mal nicht nur in die Kategorien von Kosten und Nutzen einordnen. Wer nicht selbst schon ein Produkt auf dem Markt angeboten hat – und sei es nur ein Glas selbstgemachte Marmelade auf dem Wochenmarkt –, der kennt nicht das Gefühl, wenn das eigene Gut über die Theke wechselt. Den Verkaufsrausch wird ein Betriebswirt wohl nie empfinden, in den Zahlen einer Bilanz ist er jedenfalls nicht verborgen.

Das ist es, was die Sache mit der Brille so schwer macht. Die Einzelteile der Brille müssen von Hand passgenau zusammengefügt, die beiden Prismen müssen exakt auf einer Ebene liegen, sonst entsteht im Kopf ein schiefes Bild. Die zugekauften Prismen sind sehr teuer, so dass man kein Buchhalter sein muss, um bei einem Preis von rund Hundert Euro den Profit zu errechnen. Aber was wäre die Konsequenz? Ein höherer Preis, um in die wirtschaftliche Zone zu kommen und dabei Gefahr laufen, dass die Rechnung beim Kunden nicht mehr aufgeht und die Brille im Regal stehen bleibt?

Zweifel und Zwiespalt werden verdrängt durch die täglichen Zuschriften von zufriedenen Kunden. Sie lesen sich wie Dankesbriefe an Ärzte, die Kranke von ihren Leiden befreit haben. Besonders die Prominenten haben es ihm angetan. Und manche danken ihm die Erlösung von ihren Rückenleiden mit einer Einladung zum Klettern. So war er letztes Pfingsten mit Marco Troussier, einer französischen Sportkletterlegende aus den 70er und 80er Jahren, in Chateauvert zum Klettern. Auch das können die Zahlen einer Bilanz nicht kompensieren.

Die Zeit des Journalisten ist vorüber. Der Keller aber, dieser geheimnisvolle Ort der Inspiration, in dem durch Zufall ein Plan heranreifte, bleibt auch am Ende verschlossen. Schade eigentlich. Aber es muss auch noch Geheimnisse geben.

Autor: J. Riegg, Kletterspiegel I